目次

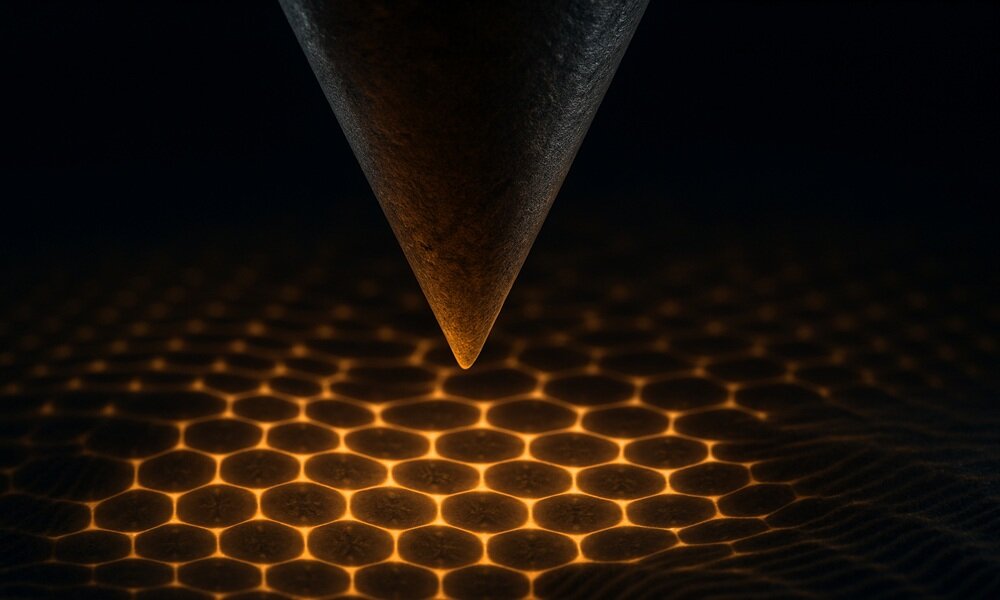

ポリウレタンエラストマーとは?

ポリウレタンエラストマーは、ウレタン基を含む非フォーム系の高分子材料の一種で、大きく分けて「熱硬化性ポリウレタンエラストマー:TSU」と「熱可塑性ポリウレタンエラストマー:TPU」の2種類があります。

このうち、熱可塑性ポリウレタンエラストマー:TPUは、ゴムのような弾性 や柔軟性を持ち、産業用チューブ、エスカレーターの手すり、各種フィルムなど私たちの身近な製品にも幅広く使用されています。

東ソーでは「ミラクトランPシリーズ」、グループ会社の日本ミラクトランでは「ミラクトランEシリーズ」としてTPUを製造・販売し、グループ一体となり、TPU市場のシェア拡大を目指しています。

TPUの用途例

TPUの構造

主に3つの成分から作られます。

- ジイソシアネート

- 短鎖ジオール

- 高分子量ジオール

この3つの反応によって得られるポリマー骨格がTPUの基本構造です。

<ポリマー骨格>

- ハードセグメント(ジイソシアネート+短鎖ジオール)

- しっかりとした強さを生み出す部分。分子同士が集まって、TPUの強度を高めます。

- ソフトセグメント(高分子量ジオール)

- 柔らかさやしなやかさを生み出す部分。TPUの柔軟性のもとになります。

TPU 設計においては、このハードセグメントの比率と高分子量ジオール種の選択が重要な要素となり、それらのバランスでTPUの強度や耐久性、柔軟性などの性質が決まります。

自社製品を用いた開発に着手

東ソーでは自社原料を生かした高付加価値TPUの開発を目指し、ジイソシアネートにMDI(4,4’-メチレンジフェニルイソシアネート)、高分子量ジオールにPCD(ポリカーボネートジオール)を用いることを試みました。

PCD系(ポリカーボネートジオール系)の特長

一般的に用いられる高分子量ジオールには、PES系(ポリエステル系)やPET系(ポリエーテル系)などがあります。一方でPCDはそれらとは異なり「特殊品」と呼ばれ、汎用品に比べ、さまざまな耐性を持ち合わせていることから、汎用TPUでは適応困難であった用途への発展が期待できます。

<PES系・PET系 などの特徴(例)>

- 耐熱性や耐油性に優れるが、耐水性が弱い

- 耐水性に優れるが、耐熱性が弱い

<PCD系の特徴>

- 耐熱性・耐水性・耐酸性・耐アルカリ性など、さまざまな耐久性に優れる

- 絶縁性も高く、電気特性にも優れる

各種高分子ジオールを用いたTPUの耐久性

| 項目 | PES | PET | PCD |

|---|---|---|---|

東ソーのPCD系TPUの強み

<反応性と品質の安定化>

TPUの反応安定化に取り組んだところ、製造安定性の向上に成功。トラブルのない製造条件を確立することで品質の安定化にもつながりました。また、これまでに培った製造方法のノウハウを生かし、他社製品よりも着色が少なく、見た目も美しいTPUを作ることに成功しました。

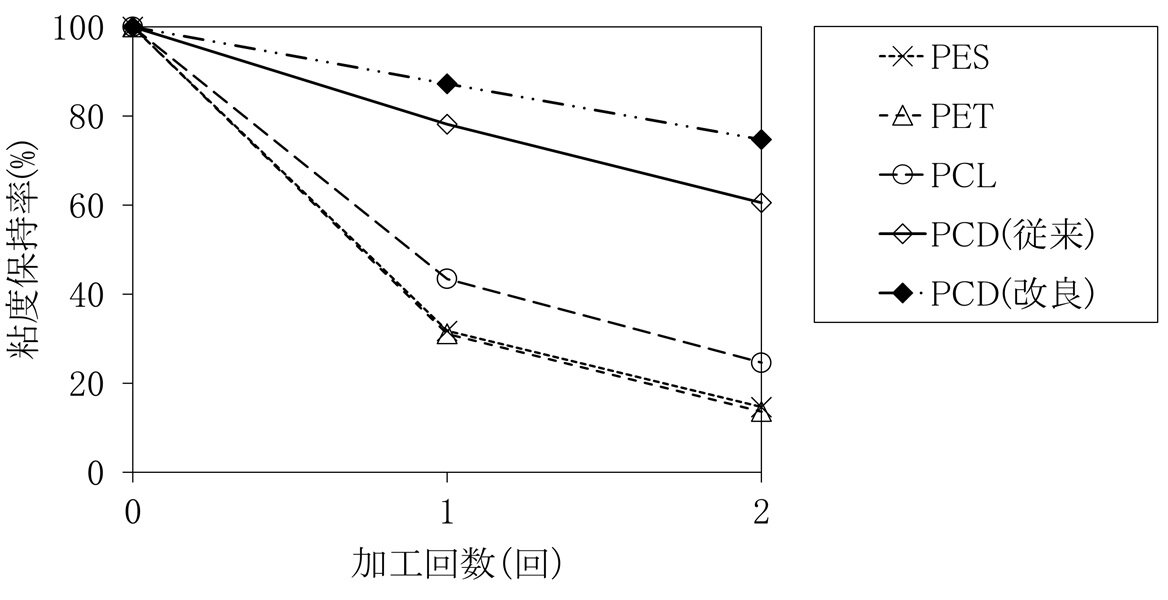

<リサイクル性の向上>

TPUは熱で溶かして再加工できるため、リサイクルに優れた素材です。一方で、溶かす作業を繰り返すと、リサイクル製品の強度(粘度保持率)が落ちるという課題があります。東ソーは独自の製造方法で耐熱性を上げ、再加工時の熱劣化を低減させることで、2回の加工(リサイクル)を経てもリサイクル前と比較して80%の強度を保持することに成功しました。

サステナブルな社会の実現に向けて

ヨーロッパの調査では、プラスチックを他の材料に置き換えると、かえって環境負荷が約4倍になるという試算があります。そのためプラスチックを循環させて使うことが、持続可能な社会への現実的なアプローチと考えられています。東ソーのTPUは、リサイクルしやすく、過酷な環境(高温・高圧・酸性やアルカリ性の条件)でも長持ちします。今後は、こうした特長を生かし、より多くの分野での活用を目指していきます。私たちは、TPUを通じて製品寿命の延長や循環型社会の実現に貢献していきます。

関連情報

グループ会社

研究・技術報告書

TPU製品ページ

おすすめ記事