安全・安定操業

基本的な考え方

東ソーグループは、2013年7月に石油化学工業協会が制定したガイドライン「産業保安に関する行動計画」をふまえ、RC推進体制の下で、安全・安定操業に関する活動を推進しています。従業員の安全・健康の確保と安定操業が、経営の最重要課題であることを認識し「安全がすべてに優先する」という、環境・安全・健康基本理念および行動指針に基づき、無事故・無休業災害をめざして「安全基盤の強化」と「安全文化の醸成」を基本とした、多様な安全活動を継続して展開します。

また自然災害などの事業リスクに備えた事業継続計画(BCP)の取り組みを進めます。

CSR重要課題への取り組み:安全・安定操業

| KPI(重要管理指標) | 目標 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |

|---|---|---|---|---|

| 重大保安事故 | ゼロ | ゼロ | 2件 | ゼロ |

| 重大労働災害 | ゼロ | ゼロ | 1件 | ゼロ |

推進体制

推進体制は、レスポンシブル・ケア活動に掲載しています。

2024年度の実績

2024年度は東ソーで5件の事故が発生しました。事故発生時には事故対策委員会にて原因究明と対策を決定し、社内やグループ会社に対して説明会を開催して事故情報の水平展開を行い、再発防止を図っています。

事故発生件数

事故発生強度※

※ 石油化学工業協会の事故評価基準によって、それぞれの事故の重大性を定量的に評価した数値(米プロセス安全センター(CCPS)の評価法に準拠)。

安全文化の醸成

社長による計器室訪問

2012年度から毎年、社長が南陽および四日市事業所の製造現場に出向き現場と直接対話を行うことにより、経営者の安全に対する考えと現場課題の従業員との共有化を図り、従業員のモチベーションアップにもつなげています。2012〜2024年の13年間で延べ324ヵ所の計器室や事務所を訪問し、延べ7,400人以上の従業員と対話を行いました。今後も継続して取り組んでいきます。

南陽事業所訪問

四日市事業所訪問

事故の風化防止

2011年11月の第二塩化ビニルモノマー製造施設爆発火災事故を風化させないために、南陽事業所で安全モニュメントの設置や事故関連資料の保存・展示を行っています。また、発災日であった11月13日を全社「安全の日」と定め、各事業所、研究所で有識者による安全講話や安全活動発表会などを開催しています。また、2024年度、南陽事業所では、部課長による塩酸塔還流槽モニュメントの清掃活動も実施しました。

これらの活動を通じて、従業員全員に安全な会社をつくり上げる決意を浸透させています。

2024年度安全の日の活動内容

| 事業所 | 活動内容 | |

|---|---|---|

| 南陽 | 防災委員会 | 南陽事業所の過去の事故事例および 他社の事故事例の周知 |

| 南陽 | 安全講話 | 事故や災害に学ぶ/ 半田化学プラント安全研究所 半田 安 氏(11月13日) |

| 四日市 | ||

| 本社 | ||

| 東京研究センター | ヒューマンエラー(認知バイアス)とその対策/ 公益財団法人 大原記念労働科学研究所 主管研究員 井上 枝一郎 氏(11月13日) |

|

安全の日 事業所長あいさつ

(南陽事業所)

安全の日 安全講話

(四日市事業所)

安全の日 安全講話

(東京研究センター)

安全確保に向けた取り組み

リスクアセスメント網羅性の向上

リスクアセスメントの網羅性を向上させるため、九州大学 松山名誉教授が提唱する多重防御層※1をベースとした高度なプロセスリスクアセスメントに取り組んでいます。

事業所では、事故の未然防止を担う防御層第1~3層の健全性を評価するとともに、事故発生時の被害最小化を図る防御層第4層の検証・対策強化にも着手しています。特に事故時の影響度が大きいと判定した事象(爆発、火災、漏洩)については、FTA※2や保安防災リスクアセスメントを用いた多重事象解析やリスク評価指標の定量化などを加え、リスクの深掘りを行っています。

また、化学物質の反応危険性を網羅的に評価する異常反応情報システム(ARIS※3)の運用を開始しており、反応危険性の評価結果をリスクアセスメントに活用し、反応暴走に起因する事故の防止も図っています。

※1 プラント事故の防止策を複数の段階(階層)で構成する仕組み。

※2 Fault Tree Analysis(製品の故障、およびそれにより発生した事故の原因を分析する手法)

※3 Abnormal Reaction Information System

教育の充実

プラントの安全・安定的かつ効率的な運転を達成するため、関係部門と連携のうえ、現場の声を反映させたさまざまな教育を実施しています。

技術教育は危険体感実習※1などを実施しています。その他にもシミュレーターおよび体験型学習装置※2などを運用しています。

南陽事業所では教育研修センターに、高所作業における危険体感設備を導入しました。この設備で、梯子で上る際の不安定な状態や、高所作業中での工具落下の危険性などを体感します。

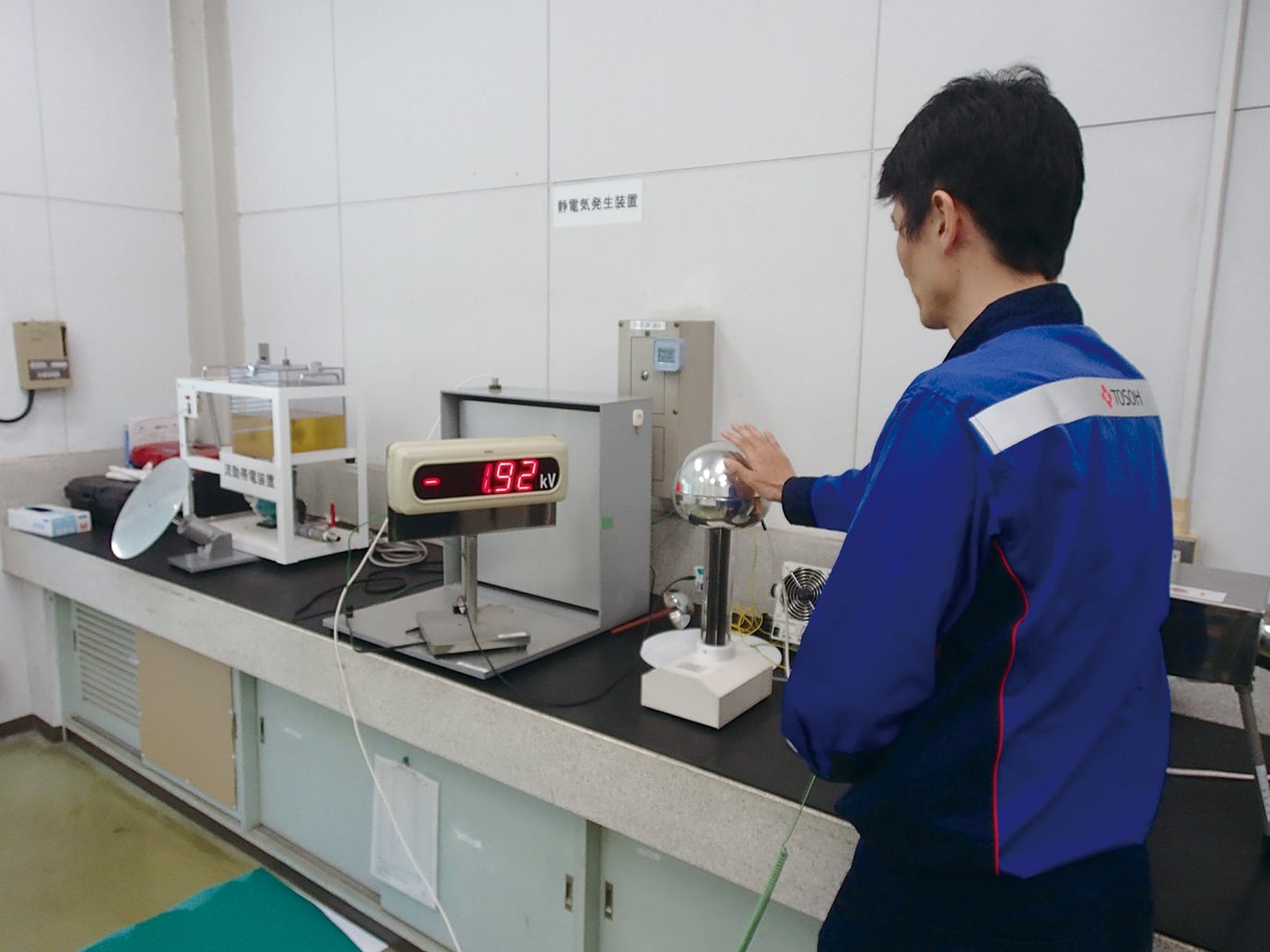

四日市事業所では静電気発生装置を導入し、帯電防止や除電の体験、静電気による着火や溶剤・粉じん爆発の観察を通じて、帯電の危険性と除電の重要性に関する学習を強化しました。

その他にも、保護具装着訓練では、個人に提供されている保護具(保護めがね、保護手袋、ヘルメット)の使用状態の確認も行っています。

安全レベルのさらなる向上をめざし、安全工学などの高度な専門知識に基づいたリスクアセスメントや安全対策を立案できる人材を継続的かつ組織的に育成する仕組みをつくりました。2023年度から安全工学の基礎知識を習得するための安全技術教育を事業所の技術教育体系に組み込み、2025年度からその応用編となる実践型安全技術教育を開始します。

※1 挟まれ、巻き込まれ、落下や被液、静電気などの現場の危険を身をもって体験することのできる実習。

※2 化学プラントの基本操作である蒸留塔の原理、特性を体感できる設備で、蒸留塔の起動停止や異常時の対応などを学ぶことができる。2017年度に導入。

主な安全教育の受講人数

※1 KYT講習は外部講師によるフォローアップ講習を含む。

静電気発生装置

高所作業における危険体感設備

DX※1推進による安全レベルの向上

デジタル技術の活用

デジタル技術の導入を積極的に進め、プラントの安全確保や安定操業にも活用しています。2023年6月にはIT統括部サイバーセキュリティDXグループを設置し、さらなるDX推進を図っています。また、DX推進に不可欠なデジタル技術を活用できる人材の早期育成をめざし、デジタル技術教育を技術教育体系に加え、組織的な育成に取り組んでいます。

※1 Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)

運転支援

事業所共通の監視システムの導入

DCS※2データ収集システムに蓄積されるビッグデータを活用した事業所共通の監視システムを製造部門に順次導入しています。監視画面で「いつもと違う」状態を迅速に発見でき、操作ガイダンスが計器室内に配置した大型スクリーンに表示されることで誰もが素早く同じように判断、操作することができます。

※2 Distributed Control System(分散制御システム)

運転支援システムの導入

運転技術やノウハウなどをフローチャート形式で可視化する運転支援システムを導入しました。運転技術の伝承・教育・手順書として利用しています。さらに、経験的な知識で操作していた作業を理論・原理を基に自動化することで、安全かつ安定した正しい操作が確実に実行できます。

スケジューラソフトの導入

生産する種類が多いバッチプラントに、販売計画に基づき、最適な設備選択、運転スケジュール作成、原料調達を支援するソフトを導入しました。属人的であった技能が知識化され、生産計画の最適化や納期短縮が図られるほか、技術の伝承も進んでいます。

ソフトセンサーの導入

通常の計測機器では測定が困難なプロセス変量(成分濃度など)を機械学習を用いてリアルタイムで自動推算することにより、変量の連続監視が可能となり、プロセス変動の早期検知および先手の運転対応につなげています。

エネルギーマネジメントシステムの導入

事業所全体の電力・燃料バランスを一括監視し、発電設備の最適な運転条件設定を支援するシステムを南陽および四日市事業所に導入しました。計算結果を基に運転調整を行うことで、高効率運転による省エネルギーを図っています。

また、生産する製品のバランスや種類に応じて蒸留塔の運転を最適化するシステムを導入し、品質の維持と省エネルギーを図っています。

運転支援・設備管理

異常予兆検知システムの導入

機械学習を利用した運転異常の予兆検知システムを導入しています。正常状態のプラントデータ間の相関性を機械学習し、得られた正常モデルと現実のズレから早期に異常を検知したり、品質の予測や生産性の改善などにも活用しています。また、無線式振動センサーによる異常予兆診断も導入しています。重要な回転機やスチームトラップの監視に、アラーム発報機能を付加して状態監視機能を強化しています。

その他、運転中に直接測定が難しい設備情報の監視ツール導入の試行を進めています。

運転引き継ぎ日誌の電子化

従来の手書き運転引き継ぎ日誌を電子化し、作業履歴や運転情報、ノウハウを電子データ化しています。過去の運転情報の取り出しや三交替引き継ぎ時に関係者全員が情報を共有でき、効率化が図れます。さらに保全情報のリンクにより、設備管理部門との連携も図っています。

運転引き継ぎ日誌の電子化

モバイル端末の導入

南陽および四日市事業所の製造現場にモバイル端末の導入を進めています。電子化した運転引き継ぎ日誌に現場でパトロール結果を入力することにより、記録精度の向上や上下限値逸脱有無の検知を可能としています。また、蓄積したデータの利活用により変調の早期発見も図っています。また、作業現場と計器室が映像・音声通信を通じてリアルタイムに情報交換できることから、若年作業者の作業支援や情報伝達精度の向上にも活用しています。

南陽および四日市事業所の設備管理部全員にタブレットを導入し、定期修理工事などの現場で図面の参照やタイムリーな情報共有、作業の効率化および高度化による設備保全の向上に活用しています。

現場パトロール結果をデータ確認中

ポケットカメラの導入

設備管理部門では、定期修理工事中などに無線式移動カメラを多数配置し、工事関係者の待ち時間の削減や作業の監視などに活用しています。また、製造部門では、計器室からオペレーターへの安全指示や作業状況の確認に活用し、安全安定運転に寄与しています。

設備管理・保安

無線式ガス検知器の導入

事業所の敷地境界に無線式ガス検知器を設置し、毒性ガス濃度を社内ネットワークシステムにてリアルタイムで監視しています。震災による停電時でもガス漏洩を検知可能なバッテリー内蔵式の無線ガス検知器を採用することで、ガス漏洩発生時に事業所外への影響を早期・確実に把握し、迅速に対応する体制を構築しています。

ドローンの導入

発電施設などの煙突(高所・狭所)、大型タンク(高所・内面)や、埋設海水配管(酸素欠乏場所)などにて、目視と同等の視認性が得られ、安全性および工期、費用の面で従来の点検より優れる点があるため、飛行ドローンと水中ドローンを目視点検の代替手段として活用しています。また、災害時の迅速な現場状況把握などへの活用も順次進めています。

また、ドローン活用のために、管轄行政との協議による取り組みも進めており、ドローン操作要員の育成も行っています。

保安

サイバー攻撃への対応強化

保安事故防止や安定運転維持を実現するためには、サイバー攻撃への防御機能(セキュリティ対応)を強化することが不可欠です。そこで、情報系に加えてDCSなどがつながっている制御系のネットワーク上にもファイアウォールを導入し、ITとOTの両面において、コンピューターウイルスの侵入防止能力を向上しています。

また、全社組織であるサイバーセキュリティ委員会を設置し、設備の健全性確認と対策立案、体制・PDCAサイクル構築、人材育成を図っています。

運転支援・設備管理・保安

生成AI技術の導入

プラント運転マニュアルやこれまでに蓄積してきたノウハウ・ノウホワイ情報、設備管理基準類から、生成AIにより運転・保全作業に最適な解を探索する試行を行ってきました。今後、実用化と検証、さらなる用途拡大を行い、プラントの安全・安定稼働、設備保全業務の高度化、労働災害の防止を図っていきます。

通信インフラの整備

デジタル技術の活用には、安定した通信インフラが必須です。このため事業所内の通信性能強化としてキャリア通信用の基地局を設置中です。

また、社内における情報共有や社外連携の手段として、クラウド型ストレージを使用し、BCP(事業継続計画)およびデータの外部漏洩防止も図っています。

緊急時の対応

防災訓練

東ソーでは、従業員の当事者意識の向上や緊急時の対応能力を身につけるため、事業所、研究所、本社、支店ごとに防災訓練を実施し、不測の事態に備えています。行政とともに行う総合防災訓練では、漏洩・火災などの災害想定だけでなく、大規模地震による津波を想定した避難訓練も実施し、地元の自治会に公開しています。さらに事業所入出門の電子化により、有事の際における入構者の管理システムを整えています。各プラントでは緊急停止対応、油流出時の緊急対応(オイルフェンス展張など)や、初期消火のホース展張・放水、保護具(空気呼吸器など)装着訓練を手順書に基づいて定期的に行い、現場対応の向上を図り有事の際に備えています。防災訓練では、ドローン飛行による事業所内の情報収集を図りました。

また、事故発生時の広報体制として「石油コンビナート災害時の住民広報マニュアル」に基づき、体制を整備しています。加えて、緊急時の地域への対応として、有事の際の対応や注意点などを製品ごとにまとめた小冊子を作成しています。

その他にも、毎年マスコミ関係者を講師に招き、模擬記者会見と演習講演を行い、リスクコミュニケーション力の強化を図っています。

下期総合防災訓練(南陽事業所)

総合防災訓練(四日市事業所)

総合防災訓練

(東京研究センター)

| 名称 | 実施月 | 実施地域 | 参加人数 | 内容 |

|---|---|---|---|---|

| 上期 総合防災訓練 |

2024年7月 | 南陽 | 50 | プラント内ヒーターからの火災発生を想定し、防災訓練を実施。 事前のシナリオなく抜き打ち式の訓練を行い、会議室からの活動指示訓練を実施。 |

| 総合防災訓練 | 2024年10月 | 四日市 | 600 | 市民総ぐるみ防災訓練。南海トラフ地震発生によるタンク火災と危険物の漏洩ならびに津波襲来を想定。 |

| 総合防災訓練 | 2024年10月 | 東京研究センター | 490 | 新棟建設中のため、グランドなどの使用制限を受け避難訓練をメインで実施。 その他、遺伝子組み換え体の排水漏洩対応訓練を同時進行で実施。 |

| ブラインド型 総合防災訓練 |

2024年12月 | 四日市 | 185 | プラント内で危険物の漏洩火災を想定したブラインド型の防災訓練。 発災プラントを当日決定するなど、ブラインド要素を高めた訓練。 |

| 下期 総合防災訓練 |

2024年12月 | 南陽 | 70 | タンクからの酢ビ大量漏洩を想定し、防災訓練を実施。 事前のシナリオがない抜き打ち式の訓練を行い、防災活動の展開訓練を実施。 |

| プラントごとの訓練 | 年間通して実施 | 各事業所 | — | プラント緊急停止訓練、放水訓練、保護具装着訓練、防災センターと合同による放水訓練。 |

地震・津波対策の推進

避難などの対応訓練だけではなく、設備対応も順次進めています。地震対策では、南陽および四日市事業所の高圧ガス貯槽の耐震補強工事はすべて完了しています。2024年度は引き続き、従業員が常駐する計器室・事務所や資材倉庫などの耐震補強工事を順次進めています。津波対策では、電気設備の高床式への対応、排水管浮上防止対策、予備品を購入しました。

ブラックアウトおよび全ユーティリティ喪失を想定した防災要員の行動マニュアルを見直し、設備対応を順次進めています。

浸水レベルの現場表示(四日市事業所)

事業継続計画(BCP※)の取り組み

東ソーでは、大規模災害や新型ウイルスによるパンデミックなどの不測の事態が発生した場合において、従業員の身体生命の安全を確保することを第一に考えています。事業所においては、インフラ停止によるブラックアウト時の対応として非常用電源の確保、プラントの安全停止と早期復旧の対応を順次進めています。

そして、取引先に対する安定供給のために、在庫の適正化や複数購買を推進し、災害対策規程の見直し整備も継続的に取り組んでいます。また、グローバルな事業展開にともない、従業員の駐在や出張の機会が増加し、海外での戦争、地震、テロ、暴動、感染症などのさまざまな災害に見舞われる恐れがあります。そのため従業員の身体生命の安全確保を前提に海外危機管理対策を進めています。

※ Business Continuity Planning(災害や事故などの不測の事態が発生した場合でも、事業をできる限り継続させ、また中断しても可能な限り早期に復旧、再開をめざす行動計画)

社外からの評価

南陽および四日市事業所を対象として、特定非営利活動度法人 保安力向上センターによる「保安力(安全基盤および安全文化)評価」を2015年から継続的に受審し、これら評価を基に各事業所の保安管理システムの運用および実施状況について、改善を行っています。2025年1月に受審した四日市事業所の3回目の評価結果では、「安全基盤」と「安全文化」の多くの評価項目において業界平均を上回る評価を受けました。その一方で、評価の過程で抽出された課題については、第三者機関の助言もふまえてさらなる改善に努めていきます。

また、2022年12月に南陽事業所が、高圧ガス「認定完成検査実施者および認定保安検査実施者」の認定を更新、四日市事業所は2024年8月に経産省の中間立ち入り検査を受診しました。さらに、新認定制度についても、申請に向けて準備を進めています。

サイバーセキュリティに関する健全性評価とその結果に基づく対策の実施とスマート保安の積極的導入を図るため、2023年6月にIT統括部サイバーセキュリティDXグループを発足しました。スマート保安については、デジタル技術導入WG、サイバーセキュリティについては、サイバーセキュリティ委員会を設置し、PDCAを推進して有効性の確認を行っていきます。

物流安全

基本的な考え方

東ソーの製品を安全で持続可能なさまざまな輸送方法によってお客さまに届けるため、事故撲滅への取り組みを積極的に推進しています。また労働力不足への対応として客先荷役作業の安全確保に努めています。

物流事故撲滅への取り組み

物流に特化したKYTの実施やローリー乗務員への教育、軒先情報の整理、車両のハード対策検討、BRM訓練や航海・運行診断など、事故発生の抑制と安全意識の向上に取り組んでいます。また、2024年度より外部専門家による安全研修受講を開始しました。

輸送機器への対応

車両交代時の安全確保のため、客先構内の軒先情報を見直し、オーバーハング教育およびローリー競技会を実施しました。

ローリーへAI搭載型側方後方検知システム※1の導入を一部の現場で試行するなど、ハード面での取り組みも積極的に実施しています。

※1 大型車の後方カメラ映像をAI診断し、障害物および移動物を検知して、ディスプレイ表示とブザーなどで注意喚起を図る装置。

船舶運輸への対応

船舶については物流協力会社への教育として航海・運航診断※2を実施(2024年度は12隻が受診)し、受診結果についてのフォローアップも実施しました。また、定期傭船のBRM訓練※3はより高性能なシミュレーターで実施(2024年度は13隻が受診)しました。また船員を対象に行った着離桟の危険個所についてのアンケート調査の結果を元に過半数の危険個所の改善が完了しており、今後も積極的に取り組んでいきます。

※2 第三者機関の指導員が実際の航海に添乗し乗組員の当直時の判断や知識の確認・評価を行うこと。

※3 船舶の安全で効率的な運航を達成するために、ブリッジで利用できるあらゆる資源を有効に活用することで、ヒューマンエラーによる海難事故防止を目的とした訓練(Bridge Resource Management)。

ローリー運輸への対応

物流協力会社から要望のあったローリー納入設備の改善要望はほぼ対応が完了しており、残る案件についても今年度中の完了を目標に進めています。

KY活動の実施

各職場での安全意識高揚のため、2024年度はエキスパートによる現場責任者へのKY職場巡視を実施しました。今後はより細やかな巡視のため、エキスパートからキーパーソンによるKY職場巡視の導入を検討し、活動のさらなる定着化を図ります。

請負連携強化

事業所構内の請負作業者の事故・労災の撲滅のため、委託業務の安全管理強化に取り組み、コミュニケーションフロー図に沿って業務課題を抽出、継続的な課題解決のためPDCAの仕組み導入と定着を図っています。また、東ソーと東ソー物流で合同パトロールを実施し巡視強化しています。また、東ソー物流管轄のタンク基地の安全監査についても着手しています。

労働安全衛生

基本的な考え方

東ソーグループは、RC推進体制の下で、環境・安全・健康基本理念に基づき「安全がすべてに優先する」ことを常に認識し、グループの事業活動に関わる人々の無休業災害をめざして、安全を確保するための活動を行っています。

労働災害に至るような不安定な状態、不安全な行動をなくすために「安全の基本動作の徹底」「リスクアセスメントの高度化」「類似事故・類似労災の撲滅への取り組み」「工事体制システムの維持改善」「新技術の活用」の5つを柱とした安全活動を展開し、安全文化の醸成を図ります。

CSR重要課題への取り組み:安全・安定操業

| KPI(重要管理指標) | 目標 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |

|---|---|---|---|---|

| 重大保安事故 | ゼロ | ゼロ | 2件 | ゼロ |

| 重大労働災害 | ゼロ | ゼロ | 1件 | ゼロ |

推進体制

推進体制は、レスポンシブル・ケア活動に掲載しています。

2024年度の実績

東ソーは従業員および協力会社の休業災害発生件数ゼロを目標にしていますが、2024年度は休業災害10件(従業員2人、協力会社8人)が発生し、目標に対して未達となりました。休業災害の原因は、安全意識の欠如、設備の不具合によるものであり、再発防止対策として事業所安全衛生委員会を開催し、労災情報を共有化、水平展開を図り、トラブル検討シートなども活用し原因と対策の深掘りを実施しています。今後も現場パトロールを充実強化し安全意識の向上や設備の改善を進めていきます。

またグループ会社では2024年度に休業災害17件(従業員15人、協力会社2人)が発生しました。「事故・労災情報データベース」で情報を共有化するとともに社外安全専門家(中央労働災害防止協会)を活用した安全指導や、グループ会社間での安全に関する情報交換を実施し、労災の再発防止に努めています。

労働災害発生人数(休業災害)

労働災害度数率

度数率=(死傷者数/延べ労働時間数)×1,000,000

労働災害強度率

強度率=(労働損失日数/延べ労働時間数)×1,000

- 労働災害発生人数

- 労働災害度数率

- 労働災害強度率

【集計範囲】

東ソー:南陽事業所、四日市事業所、東京研究センター

「休業労働災害の型」別 実績

- 「休業災害の型」別 実績

【集計範囲】

東ソー、協力会社、グループ会社

安全文化の醸成

5S※活動/RC委員長5Sパトロール

東ソーでは、事業所、研究所が一丸となって5S活動に取り組んでいます。事業所内を常に「整理・整頓・清掃」された状態に保つことで、プラントや設備の変調にも気付きやすくなります。

南陽事業所では毎月第3水曜日を「事業所安全活動の日」と定め、当日は各部門で一斉清掃も行い、本館管理部門は地域貢献の一環として事業所構外の清掃活動を実施しています。

四日市事業所では、毎月2回、部長・課長が自主的に安全立哨や事業所内の清掃をする「朝活課5S活動」を行っています。当初は少人数での活動でしたが、回数を重ねるごとに多くの従業員が参加する活動にまで成長しています。

また、安全活動を活性化させるためには、経営陣が現場の安全活動の優れたところや、改善すべき課題について評価することも重要であるとの考えに基づき、RC委員会委員長による5Sパトロールを行っています。2024年度は、5S活動優良表彰対象職場(南陽事業所2職場、四日市事業所2職場、東京研究センター1職場)に対して、RC委員会委員長から表彰状が授与されました。こうした取り組みは、各職場におけるモチベーションアップにもつながっています。

※ 整理・整頓・清掃・清潔・躾を行うことで、職場環境を維持改善する活動。

5S活動構外清掃の様子(南陽事業所)

朝活課5S活動(四日市事業所)

RC委員長の5Sパトロール

(東京研究センター)

グループ全体での取り組み

グループ全体での保安防災・労働安全衛生の強化を目的に、情報共有のシステムとして「東ソーグループ安環ネット」を構築し、法改正、事故・労災などの情報を共有するとともに、情報交換や交流を目的に、グループ会社の安全衛生管理担当者が一堂に会する「安環ネット会議」を年2回行っています。2024年度は外部講師による環境教育(2回)、安全レベル向上のため労働安全衛生教育(4回)を実施しました。また、東ソーの本社がグループ会社を訪問し、現場確認や意見交換などを行う「安全環境交流会」を10社に実施したほか、安全査察、塩ビ加工3社交流会、社外第三者による現場指導の実施も継続しています。

2023年11月の東ソー・エスジーエムでの爆発死亡事故を受けて、本社では過去の爆発・火災事故の再発防止対策の安全性評価を実施し、対策の妥当性と継続性の確認を行いました。

南陽地区では「東ソーグループ会社の保安力強化」の取り組みを実施し、爆発・火災、重大労災の防止を主目的として、各社の設備、作業現場や安全管理の現物を横断的に確認することで、現場改善を進めました。

安環ネット会議

安環ネット安全衛生研修会

安全環境交流会

TOPICS

全国産業安全衛生大会

令和6年度 全国産業安全衛生大会(広島国際会議場)で東ソー・セラミックス株式会社は、社内の安全文化定着を目的に取り組んできた内容について、「キーパーソンから広げよう安全文化」と題して発表を行いました。

この大会は事業者および労働者が一体となり、労働災害防止の必要性を深く認識し、職場での着実な安全衛生活動の実効を図ることを目的に開催しているものです。

ゼロ災害運動分科会での発表

環境保安課 土井係長の発表の様子

安全確保に向けた取り組み

工事体制システムの維持改善

東ソーでは協力会社(工事会社)が関係する事故や労働災害への対策を進めています。

「工事体制の仕組み検証シート」にて、発生した労災を基にシステム上の欠陥の有無を検証しました。

さらに、南陽、四日市の設備管理部門が集まり、それぞれの事業所で発生した工事協力会社の労働災害について、工事体制の仕組みに問題がなかったか、相互で確認する打合せの場を設けています。

仕組みに不備が見つかった場合は、安全指示書や施工手順書兼KYシートなどの見直しを継続的に実施しています。今後は関係部門とも連携し、協力会社の労災発生を防止していきます。

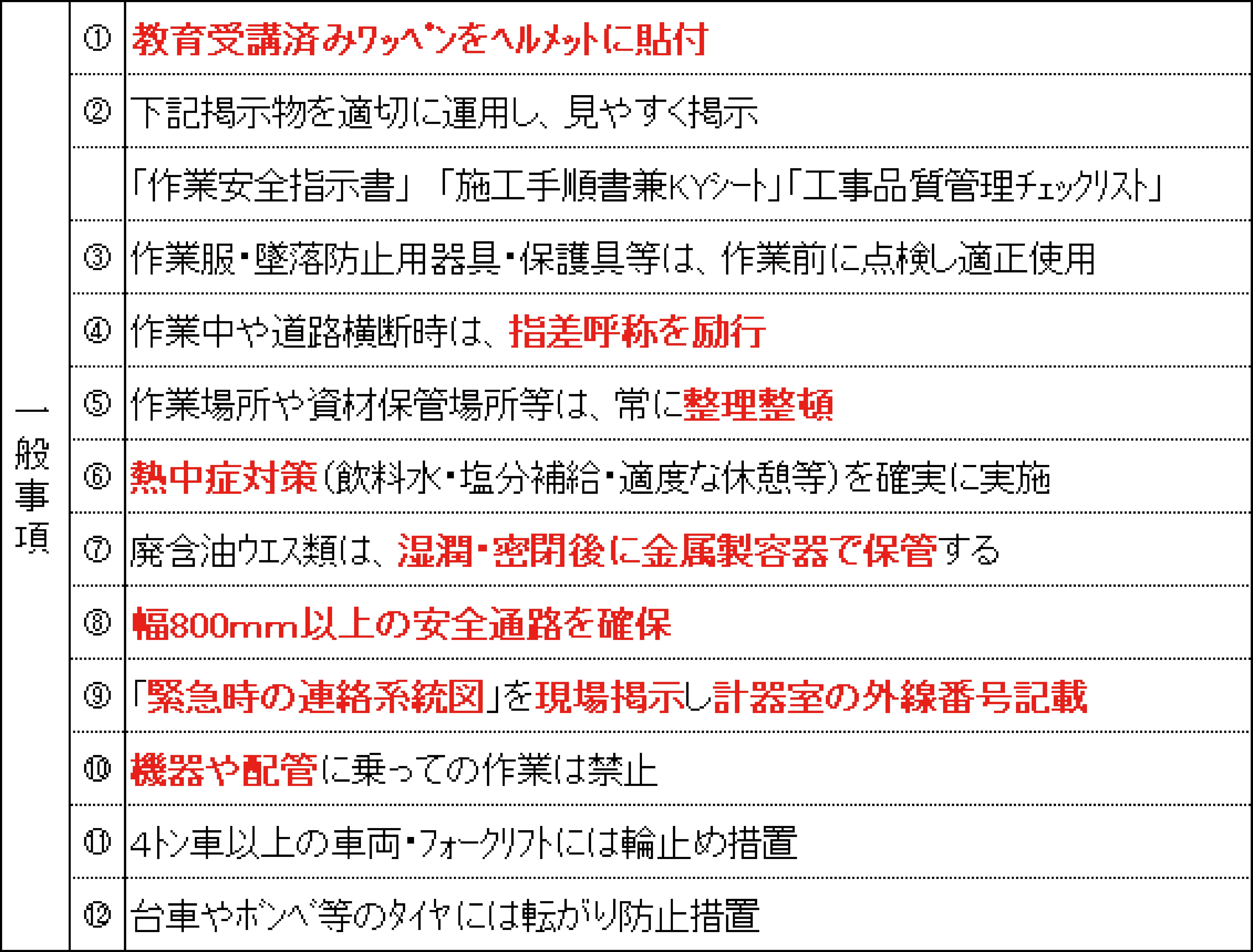

また、南陽事業所では東ソーおよび協力会社の相互活動(実際に使用した東ソー独自様式の「危険予知シート」の事例発表とフォローアップ、記載例の配布など)により、危険予知レベルの向上に取り組みました。四日市事業所では安全のポイントの資料を作成、配布し、構内ルールの周知徹底を行っています。

入構者教育補足資料表紙(四日市事業所)

入構者教育補足資料の一部(四日市事業所)

事業所内委託作業の安全確保

南陽および四日市事業所内の包装・充填などの構内請負作業を委託しているグループ会社の東ソー物流(株)では、協力会社(構内作業会社)の労働災害撲滅に向けた活動を推進しており、危険箇所の調査や、製造部門と連携して安全確保のための対策を順次実施しています。

2024年度から委託作業の現場班長を対象とした、中央労働災害防止協会による安全衛生指導と、現場パトロール者の安全に対する感性を強化するための教育を開始しました。

南陽事業所では、全40職場で構内請負作業の安全管理強化活動を展開しています。製造部門と協力会社との連絡会議を定期的に毎月開催し、委託作業の業務フローと所掌範囲の明確化や、危険箇所の抽出・改善を進めています。

四日市事業所でも2023年度よりモデル職場を選定して活動を開始しています。モデル職場での、製造運転助勢作業、包装作業における作業所掌範囲の明確化、作業手順書の有無、作業依頼時の安全指示精度向上活動の調査を完了し、2025年度より他職場にも展開中です。

また、南陽及び四日市事業所とも東ソーと東ソー物流で合同パトロールを実施しており、声を掛け合いながら現場の声を拾い、現場を確認しながら問題点を共有し改善を協議しています。

今後も、東ソー、東ソー物流、協力会社の連携を強化し、協力会社の労災発生の撲滅に取り組んでいきます。